Autres langues

Autres actions

L'espéranto est une langue auxiliaire internationale (LAI) développée par Ludwik Lejzer Zamenhof en 1887 à travers le Unua Libro. C'est la LAI la plus populaire, avec un nombre estimé de locuteurs variant entre 10 000 et 2 000 000 selon les critères utilisés pour définir un locuteur. Elle est maintenue par l'Académie d'espéranto.

Histoire[modifier | modifier le wikicode]

Les idéaux de l'espéranto ont suscité l'intérêt de tout le spectre politique, attirant particulièrement les pacifistes ainsi que certains mouvements de libération nationale. Bien que l'idéalisme ait imprégné la conception originale de l'espéranto, de nombreux partisans de la gauche ont néanmoins été attirés par ses divers objectifs de paix, d'internationalisme et de neutralité, ainsi que, dans certains cas, par l'aspect pratique de disposer d'un moyen alternatif de communication internationale en dehors des langues nationales. Par exemple, en Asie de l'Est, de nombreux espérantistes ont utilisé l'espéranto pour combler les écarts de communication entre les langues japonaise, coréenne et chinoise, en particulier face à l'imposition de l'impérialisme japonais.[1] Par exemple, en 1924, des espérantistes coréens ont publié une déclaration dans le journal Chosun Ilbo, affirmant : « S'opposant à l'impérialisme linguistique du Japon, chaque nation devrait utiliser sa propre langue naturelle, et l'humanité devrait utiliser l'espéranto en commun. »[2] En Chine, les espérantistes ont également participé à la lutte anti-japonaise de diverses manières, utilisant par exemple l'espéranto pour communiquer avec des espérantistes japonais anti-impérialistes, notamment dans le cas de la Japonaise anti-fasciste Verda Majo et de son travail avec des espérantistes et anti-impérialistes chinois.[1][3][4][5]

Fondation[modifier | modifier le wikicode]

En 1887, Zamenhof publia le Unua Libro, un livre fondateur décrivant l'espéranto. L'année suivante, il publia le Dua Libro pour les traductions et n'apporta qu'une seule correction dans Aldono al la Dua Libro : remplacer les constructions ian par iam[note 1] afin de les distinguer de la forme accusative de ia (ia,n).[6]

L'auteur Christopher Gledhill résume ainsi l'objectif initial de l'espéranto : « construire un pont entre les nations, permettre aux locuteurs de langues différentes de communiquer sur un pied d'égalité dans une seconde langue neutre et facile d'accès. » Gledhill note que le titre original du projet était Internacia lingvo (en français : « Langue internationale »), bien qu'une partie du pseudonyme de Zamenhof, Doktoro Esperanto, soit devenu le nom communément accepté pour la langue. Gledhill affirme qu'entre les centaines de projets similaires émergés à la fin du XIXe siècle, l'espéranto est le seul à avoir survécu jusqu'à nos jours avec un nombre significatif de locuteurs et une littérature mondiale.[7]

Un poème de 1891 écrit par Zamenhof intitulé « La Espero » (français : « L'Espérance ») exprime certains des idéaux imaginés par le créateur de la langue, qui soulignait son espoir qu'en créant une langue facile à apprendre, pouvant être étudiée pour la communication internationale sans remplacer la langue maternelle de quiconque, cela favoriserait davantage de paix et de compréhension dans le monde. Depuis sa rédaction, le poème a été mis en musique parmi les locuteurs de l'espéranto et a généralement été adopté comme hymne de l'espéranto. Certains des objectifs exprimés dans la chanson incluent « Sur une base linguistique neutre, en se comprenant mutuellement, les peuples formeront d'un commun accord un grand cercle familial » et « notre ensemble assidu de collègues, dans un travail pacifique, ne se lassera jamais jusqu'à ce que le beau rêve de l'humanité pour une bénédiction éternelle soit réalisé ». La chanson fait référence aux « guerriers pacifiques » qui se rassemblent pour travailler sous « le signe sacré de l'espérance ».

Dès 1905, l'espéranto s'était répandu en Afrique, [9] Asie, Europe et Amériques.

En 1905, Zamenhof publia le « Fundamento de Esperanto », qui définit l'espéranto. Il fut déclaré le seul document fondateur de l'espéranto par Zamenhof dans la Déclaration sur l'essence de l'espérantisme ; [10] il recommanda à tous les espérantistes de suivre cette déclaration pour maintenir l'unité ; et il établit l'Académie d'espéranto pour gérer la langue. (Une pratique similaire au centralisme démocratique).

Factions réformistes[modifier | modifier le wikicode]

Des tentatives de modifier les fondements de l'espéranto ont émergé tout au long de son existence, se manifestant souvent par du factionnalisme au sein du mouvement espérantiste.

Sous la pression de Wilhelm Trompeter, Zamenhof créa une Variante réformée de l'espéranto en 1894 ; mais elle fut massivement rejetée par la communauté espérantiste, et Zamenhof lui-même en vint à détester cette tentative.

Ido[modifier | modifier le wikicode]

L’Ido émergea d'une faction secrète d'espérantistes réformistes. La Délégation pour l'adoption d'une langue auxiliaire internationale fut fondée par Louis Couturat pour décider de l'adoption d'une langue auxiliaire internationale particulière, après le rejet de la pétition par l'Association internationale des académies. Cette délégation, en octobre 1907, avait décidé de sélectionner l'espéranto. Cependant, en pratique, elle avait choisi l'Ido [11], que le comité affirmait avoir été créé par un individu anonyme ; mais il fut révélé plus tard que les créateurs de l'Ido (lors de la fondation de la Délégation) étaient les représentants français de l'Ido, Louis Couturat et Louis de Beaufront (alors représentant de l'Académie d'espéranto).

La délégation a tenté de manière antidémocratique d'imposer son acceptation à l'AdE.[11] Elle a envoyé un avis à l'AdE exigeant un accord pour l'acceptation de l'Ido dans un délai d'un mois, faute de quoi la délégation agirait indépendamment et promouvrait l'Ido.[12] L'AdE s'est plainte qu'un mois n'était pas suffisant pour prendre cette décision. En janvier 1908, l'AdE a organisé un vote pour savoir si la Délégation devait être rencontrée. Le vote a impliqué 61 votants ; 34 d'entre eux (55 %) avaient voté pour ne pas négocier avec le comité de la Délégation et rejetaient leurs propositions de réforme.[13]

Les Idistes ont nommé l'Ido « Espéranto », car ils considéraient que l'Ido était l'Espéranto. En revanche, les espérantistes ont rejeté l'Ido, conformément à la Déclaration de Zamenhof sur l'essence de l'espérantisme. En janvier 1908, Zamenhof a en outre défendu la souveraineté des espérantistes sur l'Espéranto.[14]

En 1908, l'AdE a rompu ses relations avec la délégation, et les réformistes, non réélus lors des élections de 1908, ont finalement quitté l'AdE ainsi que les associations nationales d'Espéranto.

Certains espérantistes de premier plan ont fait défection du mouvement espérantiste et ont rejoint le mouvement Idiste.

Cependant, le comité de l'Ido a permis des changements constants à la langue jusqu'en 1913, conduisant à un factionnalisme désunificateur, exacerbé par le nationalisme bourgeois émergent dans les pays impérialistes pendant la Première Guerre mondiale.[15]

Dans les années 1920, certains Idistes (locuteurs de l'Ido) avaient développé leurs propres langues auxiliaires internationales et se sont séparés du mouvement Idiste.

Opposition[modifier | modifier le wikicode]

La France colonialiste de la IIIᵉ République s'est opposée et a mis son veto à l'adoption de l'Espéranto par la Société des Nations lors d'un vote en 1922[16] pour défendre l'hégémonie du français et de l'anglais.

Oppression[modifier | modifier le wikicode]

En 1922, la France a interdit l'espéranto dans les écoles[17][18] pour des raisons d'anticommunisme et de crainte que cela ne fasse disparaître les langues française et anglaise.[17][18]

Le Royaume de Hongrie a restreint l'espéranto en 1920 en raison de son association locale avec les Bolsheviks et pour défendre le nationalisme bourgeois.

Les médias et historiens bourgeois (notamment le libéral Ulrich Lins) affirment que l'URSS a opprimé l'espéranto.[19] Cependant, il y a peu de preuves pour étayer cette affirmation, et la minorité d'espérantistes qui ont été persécutés l'ont souvent été pour être des ennemis de classe de l'Union soviétique.

Fasciste[modifier | modifier le wikicode]

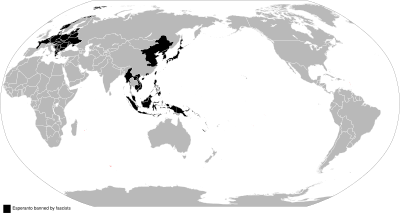

L'espéranto a été opprimé par les fascistes (Allemagne nazie[20] en Europe et Japon impérial en Asie) dans les années 1930 et pendant la Seconde Guerre mondiale, pour défendre le nationalisme bourgeois et aussi en raison de l'association de l'espéranto avec le communisme, l'anti-impérialisme et la libération nationale.

Les nazis ont également opprimé l'espéranto en raison de l'Antisémitisme, car Zamenhof était juif. Les espérantistes, en particulier la famille de Zamenhof, ont été ciblés pendant la Shoah.[21][22]

Socialisme et Communisme[modifier | modifier le wikicode]

Dès avril 1905, des socialistes étaient signalés comme envisageant l'utilisation de l'espéranto.[23][24]

URSS[modifier | modifier le wikicode]

Dans les années 1920, la jeune République soviétique offrait un soutien à l'espéranto dans les écoles publiques.[25]

Leon Trotski affirmait que Joseph Staline avait étudié l'espéranto pendant son exil, mais aussi qu'il n'avait jamais appris de langue étrangère.[26] Grover Furr avait réfuté l'accusation selon laquelle Staline n'aurait jamais appris de langue étrangère ; mais affirmait toujours que Staline avait appris l'espéranto.[27]

Les espérantistes soviétiques dans l'Armée rouge ont combattu lors de la guerre antifasciste contre l'Allemagne nazie.[28]

Chine[modifier | modifier le wikicode]

L'espéranto est soutenu par le Parti communiste chinois et le peuple chinois. Il a été soutenu pendant la Guerre de résistance contre le Japon et la Guerre civile chinoise.

Le Département de la propagande du Bureau du PCC a organisé une école d'espéranto à Chongqing en 1938.[30]

La Ligue chinoise d'espéranto ainsi que son journal espérantiste El Popola Ĉinio ont été fondés en 1951.[31] Radio Chine internationale a soutenu l'espéranto à partir de 1964.[32]

Le 89ᵉ Congrès universel d'espéranto s'est tenu à Pékin, Chine, en 2004. Le 71ᵉ congrès a eu lieu à Pékin en 1986.

Il est possible de faire une visite virtuelle du Musée de l'espéranto (espéranto : Esperanto Muzeo ; chinois : 世界语博物馆) du Collège de Zaozhuang, situé à Zaozhuang, Province du Shandong, via 720yun.com,[33] ainsi que de visiter leur site web pour voir les actualités et les descriptions des collections et activités du musée.[34]

L'école primaire Baiyangshujie, dans la province du Shanxi, organise des événements « Semaine de l'espéranto ». Depuis 2008, l'espéranto est devenu un cours spécial dans cette école. Depuis 2013, la Semaine de l'espéranto y est organisée chaque année. La 7ᵉ édition de cet événement en 2019, sur le thème « Esprit chinois, vision du monde », a réuni plus de 1 500 personnes, dont des élèves, des enseignants et des parents. Le professeur Li Weilun de l'Université de langue et culture de Pékin a été invité à participer à cet événement et a décidé de faire un don de 40 000 yuans chaque année sous forme de bourse Weilun pour soutenir l'apprentissage et les activités liées à l'espéranto dans l'école. De plus, des conférences ont été données par le professeur Gong Xiaofeng (Arko) de l'Université de Nanchang et Mme Yu Jianchao, présidente de l'Association d'espéranto de Pékin. Les conférences ont attiré environ 700 parents et enseignants, ce qui leur a permis de mieux connaître cette langue.[29][35]

En 2022, l'Université de Zaozhuang a accueilli le Test International de Compétence en Espéranto basé sur le Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues (en espéranto : Komuna Eŭropa Referenckadro, KER) le 26 novembre. Depuis 2013, l'Université de Zaozhuang a organisé 5 examens internationaux de compétence en espéranto. Au total, 3 enseignants de l'école ont réussi l'examen de niveau B1 et 3 ont réussi l'examen de niveau B2.[36]

Verda Majo[modifier | modifier le wikicode]

Voir l'article principal : Teru Hasegawa

Durant les années 1930, une espérantiste japonaise, anti-fasciste et féministe, nommée à l'origine Hasegawa Teru, qui utilisait le nom en espéranto Verda Majo (« Mai Verte »), quitta le Japon pour se rendre en Chine et finit par participer à l'aide à la résistance chinoise contre l'Empire japonais.[5][4]

Alors qu'elle était au Japon, Majo s'était familiarisée avec les cercles espérantistes. Il existait à l'époque une symbiose étroite entre une partie du mouvement espérantiste japonais et le mouvement pour la littérature prolétarienne. En 1932, elle fut brièvement placée en détention, soupçonnée d'avoir des « sympathies de gauche », et fut par conséquent exclue de l'université. Elle retourna ainsi à Tokyo, où elle commença à apprendre la dactylographie et se consacra pleinement à la propagation de la littérature espérantiste prolétarienne, en particulier parmi les femmes.[1]

Grâce à ces activités, elle entra en contact avec le rédacteur du magazine chinois en espéranto La Mondo (Le Monde) à Shanghai à cette époque, qui cherchait parmi les espérantistes japonais quelqu'un pour écrire un article sur la situation des femmes japonaises. Majo publia un article dans le numéro de mars/avril 1935 axé sur le mouvement des femmes japonaises et la question du travail ainsi que la répression du mouvement des femmes par le fascisme japonais.

Finalement, Majo se rendit en Chine après avoir épousé un espérantiste chinois. En Chine, elle travailla avec d'autres espérantistes chinois et devint finalement une présentatrice de langue japonaise à la Station Centrale de Radio, diffusant des programmes visant à diviser l'armée japonaise. En juillet 1940, la Ligue Anti-Guerre Révolutionnaire des Japonais en Chine fut fondée et Majo fut élue comme l'une de ses dirigeantes. Majo mourut d'une maladie le 10 janvier 1947 à l'âge de 35 ans. Zhou Enlai a un jour déclaré à propos de Majo qu'elle était « une sincère camarade de combat du peuple chinois. »[3][1]

Vietnam[modifier | modifier le wikicode]

Hô Chi Minh a appris l'espéranto entre 1914 et 1917 et a soutenu l'espéranto pendant la Guerre de libération du Viêt Nam.[37] Il suggéra au directeur de la Voix du Viêt Nam d'utiliser l'espéranto dans la Déclaration d'Indépendance. Il autorisa la traduction de son journal écrit Tagkajero en Prizono.[37]

La Voix du Viêt Nam a soutenu l'espéranto de septembre 1945 jusqu'en décembre 1946, lorsque les colonialistes français envahirent le Viêt Nam.[38]

Le 97e Congrès Universel d'Espéranto s'est tenu à Hanoï, au Viêt Nam, en 2012.[39]

Cuba[modifier | modifier le wikicode]

La première Société cubaine d'espéranto fut fondée en 1908, à Santiago de Cuba. En 1910, la Société cubaine pour la propagation de l'espéranto fut créée à La Havane. D'autres tentatives émergèrent tout au long du XXe siècle, et dans les années 1970, les conditions furent réunies tant au niveau institutionnel, sous le soutien de l'État cubain, qu'au niveau organisationnel, avec un noyau d'espérantistes organisés, pour fonder l'actuelle Association cubaine d'espéranto (KEA) le 16 juin 1979. Elle fut rattachée à l'Académie des sciences de Cuba, qui passa ensuite sous la tutelle du Ministère de la Culture en tant qu'organe de relations. Depuis 1983, l'Association cubaine d'espéranto s'est affiliée à l'Association universelle d'espéranto (UEA), disposant d'une représentation au Comité international de l'UEA basé à Rotterdam, aux Pays-Bas.[40]

Le travail coordonné de la KEA et des organismes étatiques a permis la publication de certains titres tels que La Historio Absolvos Min (anglais : L'Histoire m'absoudra) de Fidel Castro ; Kuba Ŝtata Organizo (anglais : L'Organisation de l'État à Cuba) par Domingo García Cárdenas, ainsi que plusieurs des histoires de La Edad de Oro de José Martí.[40] L'Association cubaine d'espéranto participe chaque année à la foire internationale du livre de Cuba pour y exposer des œuvres en espéranto, dans le but d'informer sur la langue et d'attirer les personnes intéressées.[41]

Les émissions de Radio Havana Cuba (espéranto : Radio Havano Kubo, RHK), destinées à diffuser des informations sur la révolution cubaine à un public international, sont disponibles en espéranto. Elles ont officiellement commencé sous la forme d'une émission hebdomadaire le 11 septembre 1988.[40] Dans un article de 2022, RHK a souligné que « RHK est la seule station de radio qui continue d'être entendue sur les ondes courtes en espéranto », et que pour Cuba, les ondes courtes restent essentielles pour atteindre des régions importantes et reculées. Décrire les débuts des émissions en espéranto de RHK, l'article précise : « En août 1988, il fut décidé de réaliser une émission expérimentale de 20 minutes [...] les premières émissions duraient 20 minutes, mais l'avalanche de lettres en provenance du monde entier convainquit le personnel de la radio qu'il vaudrait la peine de diffuser un programme de trente minutes, toujours une fois par semaine, le dimanche. Ainsi, officiellement, la première émission en espéranto eut lieu le 11 septembre 1988. »[42] Aujourd'hui, RHK propose des émissions audio disponibles en ligne ainsi que des articles écrits sur son site web.[43] Elle dispose également d'une chaîne YouTube en langue espéranto.[44]

Fidel Castro a soutenu les espérantistes lors du 75ᵉ Congrès mondial d'espéranto (Congrès universel d'espéranto) à La Havane, Cuba en 1990.[45] Ce 75ᵉ Congrès mondial d'espéranto (en espéranto : Universala Kongreso de Esperanto), auquel ont assisté à la fois le président Fidel Castro ainsi que le vice-président de l'époque, Carlos Rafael Rodríguez, a également réuni plus de 1 500 espérantistes issus d'environ 60 pays.[40]

Le 95ᵉ Congrès universel d'espéranto s'est tenu à La Havane, à Cuba, en 2010.

En 2016, un documentaire de 30 minutes intitulé « À travers le détroit de Floride » (en espéranto : Trans La Florida Markolo) a été produit. Il suit la première visite légale d'espérantistes états-uniens à Cuba après 54 ans d'interdiction, où ils se retrouvent lors d'un congrès de l'Association cubaine d'espéranto et partagent leurs expériences.[46][47]

Yougoslavie[modifier | modifier le wikicode]

La Yougoslavie socialiste a accueilli le 38ᵉ Congrès mondial d'espéranto en 1953 à Zagreb.

Josip Broz Tito avait mentionné en 1953 qu'il avait appris et soutenu l'espéranto alors qu'il était en prison.[48][49] Il avait déclaré que l'espéranto était une langue facile à apprendre.

Corée[modifier | modifier le wikicode]

En Corée, l'organisation Chosun Esperanto (coréen : 조선에스페란토) a été fondée dans les années 1920.[2]

La Fédération prolétarienne des artistes coréens (en espéranto : Korea Artisto Proleta Federacio, abrégé KAPF) était une organisation littéraire socialiste formée en 1925, qui a mis en avant « la conscience de classe armée » comme programme, et possédait des sections à Tokyo, Pyongyang, Suwon et Kaesong.[50][51] Les artistes de la KAPF ont créé des œuvres littéraires imprégnées de patriotisme et d'optimisme pour l'avenir de la société coréenne, et ont développé des danses et des chansons populaires contenant des formes nationales. Lim Hwa et Kim Nam-cheon de la KAPF ont insisté sur « la bolchévisation du mouvement artistique » et ont réorganisé la KAPF dans le but « d'éradiquer les préjugés petits-bourgeois », une orientation prise par la KAPF en 1930. Les membres de la KAPF ont commencé à faire face à des arrestations par les autorités impérialistes japonaises pour leurs activités en 1931. Face à cela, certains d'entre eux ont poursuivi leurs activités dans la clandestinité pendant les années suivantes, tandis que d'autres se sont séparés idéologiquement de la KAPF.[50] La Fédération générale de la littérature et des arts de la Corée du Nord (coréen : 북조선문학예술총동맹), formée en octobre 1946, était dirigée par des anciens membres de la KAPF. Ahn Mak-i, l'un des principaux théoriciens de la KAPF, a servi comme vice-président de la Fédération nord-coréenne de littérature et des arts. Han Seol-ya, également impliqué dans la KAPF, a servi comme ministre de l'Éducation et de la Culture au Cabinet et vice-président du Comité permanent de l'Assemblée populaire suprême.[52]

En 1959, une association nord-coréenne d'espéranto fut créée. Son président était Song Bong Uk, qui était alors ministre des Finances.[53][54] Selon un article de Wu Guojiang dans le magazine Esperanto, plus de 650 personnes ont participé aux deux premiers cours d'espéranto.[55]

En 1964, un dictionnaire coréen-espéranto de 350 pages fut publié à Pyongyang. Selon la préface du dictionnaire, le "mouvement espérantiste progresse sous la sage direction du Parti du Travail et du gouvernement". Le dictionnaire, dont l'auteur était Kim Hyungro, contenait une section avec les noms en espéranto des diverses institutions du gouvernement, des partis politiques et des organisations sociales de la RPDC.[53][54]

En 1989, une délégation de l'Organisation mondiale de la jeunesse espérantiste (en espéranto : Tutmonda Esperantista Junulara Organizo, TEJO) a participé au Festival mondial de la jeunesse à Pyongyang. Cependant, ils n'ont pas réussi à obtenir d'informations sur l'espéranto en RPDC à cette époque.[54]

Au début et au milieu des années 2000, le site web de l'Association d'Amitié avec la Corée (KFA) était disponible en espéranto, et leur page de contact incluait une adresse e-mail spécifique pour la communication en espéranto avec la KFA.[56]

Un article de 2008 dans Libera Folio note que Liu Jianguo et un groupe d'espérantistes actifs à Dandong, en Chine, étaient mentionnés comme ayant des contacts espérantistes en RPDC.[53]

En 2017, un groupe d'espérantistes, le Comité Espéranto de l'Association d'Amitié France-Corée (en espéranto : Esperanto-Komitato de Asocio pri Franckorea Amikeco) a visité la RPDC. Selon le rapport du groupe publié dans le magazine Esperanto, "Nous avons rencontré à deux reprises le célèbre linguiste Jong Sun-gi, qui ne parle pas lui-même l'espéranto mais se souvient bien des espérantistes de cette époque. Principalement en raison de la disparition des dirigeants et du manque de contacts à l'étranger, le mouvement s'est éteint, mais il ne semble pas avoir été persécuté : par exemple, un bénévole qui viendrait pendant quelques mois pour enseigner l'espéranto serait très probablement bien accueilli." Ils ont également déclaré : "Quant à notre proposition de réintroduire l'espéranto, elle a suscité un réel intérêt" et le rapport mentionne qu'ils ont donné une brève leçon improvisée à des élèves de 15 ans, et que leur guide a commencé à apprendre la langue et voulait continuer. Ils concluent leur rapport en disant qu'au retour vers Pékin, ils se sont arrêtés près de la frontière, dans la ville chinoise de Dandong, où ils ont rencontré un groupe de plusieurs autres espérantistes.[54]

Depuis 2018, un groupe de locuteurs d'espéranto en provenance de Chine effectue des visites en RPDC, appelées Esperanto-karavanoj (« caravanes d'espéranto »). Leur première visite a eu lieu du 4 au 7 juin 2018, avec 18 membres dans la caravane. La seconde a suivi peu après, du 29 juin au 2 juillet 2018.[55] La troisième caravane s'est rendue sur place du 20 au 24 août 2019, composée de 13 espérantistes chinois.[57] Dans un article sur leur visite de 2019, ils écrivent que les espérantistes Wang Yanjing et Zhangwei ont enseigné l'espéranto à trois guides touristiques pendant le voyage, et qu'après une ou deux leçons, les guides étaient capables de converser en espéranto avec les espérantistes chinois en utilisant des phrases simples.[57]

Pologne[modifier | modifier le wikicode]

Les émissions quotidiennes de Pola Radio en espéranto ont commencé en 1959 et se sont terminées en juillet 2021,[58] à l'époque de la République populaire de Pologne (PRL), diffusées depuis Varsovie. On y entendait non seulement des informations sur le mouvement espérantiste, mais aussi des sujets généraux, tels que la politique, l'économie, la science, la culture, ainsi que la littérature polonaise et espérantiste. Libera Folio note qu'à l'ère pré-internet, les émissions de Pola Radio étaient l'un des rares moyens de se tenir immédiatement informé des développements importants du mouvement espérantiste, et l'une des rares occasions pour les espérantistes isolés d'entendre la langue. Il est également noté que « presque toutes les figures importantes du mouvement espérantiste en cinquante ans ont été interviewées au moins une fois par Pola Radio ».[59]

Dans une interview, Barbara Pietrzak, animatrice de longue date qui a travaillé au département espéranto de Pola Radio de 1968 à 2011, a été interrogée sur le fait de savoir si la rédaction espéranto avait subi une forme de censure pendant l'ère de la PRL. Elle a répondu que le bureau espéranto, comme les autres bureaux de langues étrangères, relayait le programme normal de la rédaction centrale, qui incluait inévitablement des interviews et des commentaires politiques de l'époque. Elle explique que le bureau espéranto avait par ailleurs la liberté de choisir parmi les éléments du programme, tels que des discussions, des rapports sur des questions sociales, des événements culturels, et produisait lui-même de nombreuses émissions. Elle déclare : « Je ne me souviens pas personnellement d'une réaction mécontente à propos d'une émission spécifique. Malgré certaines allégations apparues çà et là, selon lesquelles le travail de la rédaction était soumis à la censure, cela ne correspond pas à la vérité. » Elle précise que bien que leur travail ait été revu et édité avant diffusion, cela ne concernait que des éléments tels que des noms géographiques ou des noms de personnes erronés.[59]

Démographie[modifier | modifier le wikicode]

Le nombre estimé de locuteurs d'espéranto varie selon la méthode d'estimation utilisée. Les estimations sont compliquées par la manière de définir une personne comme un « locuteur d'espéranto » et par l'absence de données officielles de recensement disponibles dans la plupart des lieux.[60] En 1956, le Prof. Sidney Culbert de l'Université de Washington a estimé le nombre de locuteurs de l'espéranto à 1 million,[61] puis à 2 millions en octobre 1988.[61]

Les calculs basés sur un modèle créé par Svend Vendelbo Nielsen en 2016 suggèrent que le nombre de locuteurs de l'espéranto dans le monde (considérés par le modèle de Nielsen comme ceux qui indiqueraient qu'ils parlent l'espéranto lors d'un recensement si cette option était disponible) pourrait être, au minimum, un peu plus de 30 000, tandis que le maximum pourrait être un peu plus de 180 000.[60][62]

Selon Christopher Gledhill (écrivant en l'an 2000), 40 000 locuteurs est « une estimation très conservatrice » qui est « basée sur les adhérences collectives moyennes des organisations nationales affiliées au principal organisme espérantiste, l’Association universelle d’espéranto (ce chiffre est une moyenne prise de 1986 à 1996 : UEA, Veuthey 1996) ». Gledhill affirme qu'il s'agit d'une estimation « prudente » car l'adhésion à l'UEA « est considérée comme composée de locuteurs couramment ». Cependant, il note que ces chiffres ne tiennent pas compte des militants locaux qui ne sont pas membres des associations nationales, et ne peuvent pas rendre compte des milliers de locuteurs qui étaient connus pour avoir été exposés à l'espéranto par les systèmes éducatifs de la Chine et de l'Europe de l'Est. » De plus, sur le sujet de l'affirmation selon laquelle il y aurait « trop peu » de locuteurs de l'espéranto (une critique parfois donnée en réponse au concept de l'espéranto utilisé comme langue auxiliaire internationale), Christopher Gledhill note : « Les critiques qui affirment qu'il y a 'trop peu' de locuteurs devraient garder à l'esprit que les locuteurs de l'espéranto dépassent certainement en nombre ceux des projets rivaux, et à ce titre, de nombreuses langues régionales en danger et minoritaires. »[7]

Amri Wandel a proposé une estimation d'environ 2 millions de locuteurs de l'espéranto, dans un article de 2014,[63] en se basant sur les adhésions aux communautés en ligne, en particulier sur Facebook. L'auteur aborde les potentielles inexactitudes de l'auto-déclaration de la langue sur Facebook en comparant les statistiques de l'espéranto avec celles d'autres langues, y compris des langues naturelles ainsi qu'une autre langue construite :

La critique la plus sérieuse d'une telle estimation est, comme mentionné ci-dessus, que supposément toutes les personnes qui indiquent parler l'espéranto ne sont pas réellement des locuteurs de l'espéranto – bien qu'elles aient probablement une certaine connaissance de cette langue. Une façon d'évaluer la crédibilité du nombre d'utilisateurs de Facebook qui prétendent parler l'espéranto est de tester des données similaires pour d'autres langues ; en d'autres termes, d'utiliser cette méthode afin de découvrir combien de personnes parlent d'autres langues que l'espéranto, pour lesquelles des statistiques établies existent. Si les résultats obtenus pour ces langues sont cohérents, alors le résultat pour l'espéranto est probablement valide également. Par exemple, pour le français, le nombre sur Facebook est de 42 millions sur un total estimé de 190 millions de locuteurs dans le monde, tandis que pour l'allemand, il est de 23 millions sur environ 200 millions. En tant que représentant des petites langues, nous pouvons considérer l'hébreu ; ici, le nombre sur Facebook est de 1,3 million, soit environ 15 % du nombre estimé de locuteurs dans le monde (9 millions). À partir de ces données, il semble que le nombre de locuteurs de n'importe quelle langue sur Facebook représente environ 10-20 % du nombre réel de locuteurs dans le monde. Ainsi, 300 000 locuteurs de l'espéranto sur Facebook sur un total de 2 à 3 millions de locuteurs de l'espéranto dans le monde est cohérent avec le pourcentage approprié pour d'autres langues. Cependant, en prenant un cas très différent – la langue fictive klingonne (une langue construite parlée par les Klingons fictifs de l'univers Star Trek) – on obtient un nombre de 250 000 utilisateurs de Facebook qui prétendent la parler. Ce chiffre pourrait probablement être associé au nombre de fans de Star Trek plutôt qu'aux locuteurs de la langue klingonne.[63]

Une estimation des locuteurs natifs de l'espéranto (en espéranto : denaskuloj) a été réalisée en 2019 en comparant diverses estimations proposées du nombre de locuteurs natifs. L'auteur de la comparaison a écrit dans un article de blog que, « selon ces informations, nous pouvons être certains qu'il y a actuellement plusieurs centaines d'enfants dans le monde entier qui ont grandi dans une famille utilisant/l'ayant utilisé l'espéranto comme l'une des langues à la maison, et probablement pas plus de 2 000. Ils représentent entre <1 % et 4,5 % de la population espérantophone. » L'auteur explique que pour ce projet, ils ont « cherché à recenser tous les messages, articles scientifiques, livres et pages web » qui abordaient la question du nombre de locuteurs natifs de l'espéranto (via des recherches en ligne en français, en anglais et en espéranto), et ont « essayé, autant que possible, de lire les sources primaires, mais ce n'était pas une tâche facile, car de nombreux articles ne sont pas accessibles en ligne. » L'article de blog inclut un tableau des sources et des chiffres qu'ils ont trouvés.[64]

En ce qui concerne la fourchette anecdotique et auto-perçue des locuteurs de l'espéranto au sein même de la communauté, une estimation informelle a été présentée en 1996 par le professeur Jouko Lindstedt, qui, bien que jugée « très imprécise » par Lindstedt, a été « considérée comme réaliste par beaucoup » selon un article de Libera Folio de 2017.[60] La suggestion anecdotique de Lindstedt en 1996 était la suivante : 1 000 ont l'espéranto comme langue maternelle, 10 000 parlent l'espéranto comme s'ils étaient natifs, 100 000 sont capables de l'utiliser pour une « communication efficace », et 1 000 000 en connaissent les bases.[65]

Langue[modifier | modifier le wikicode]

Courants de pensée[modifier | modifier le wikicode]

Bonlingvisme[modifier | modifier le wikicode]

Bonlingvismo[66] est une idéologie pro-Fundamento développée par Claude Piron dans le livre éponyme La Bona Lingvo.[67] Elle encourage et met l'accent sur la défense des règles fondamentales de l'espéranto.

Le bonlingvismo a été développé en réponse à l'augmentation du nombre de radicaux étrangers importés, ce qui accroît la difficulté d'apprentissage de la langue.

Critiques[modifier | modifier le wikicode]

Depuis sa création, la langue espéranto elle-même ainsi que le mouvement espérantiste associé ont fait l'objet de diverses critiques. Les principales critiques envers l'espéranto portent sur l'origine principalement européenne de son vocabulaire, les conventions patriarcales supposées de genre dans certaines racines de mots, ainsi que l'idéalisme et le dogmatisme au sein du mouvement espérantiste. Une grande partie des critiques envers l'espéranto s'inscrit dans le cadre de sa fonction initiale en tant que langue auxiliaire internationale. Une part significative des locuteurs de l'espéranto aujourd'hui ne se considèrent pas idéologiquement dévoués à cet objectif initial, ni comme faisant partie du mouvement originel pour sa popularisation, et peuvent également être critiques envers ce mouvement.[68] Parallèlement, certaines autres critiques de l'espéranto, de son histoire et de sa communauté de locuteurs sont formulées tant de l'intérieur que de l'extérieur de la communauté, indépendamment de l'usage prévu de l'espéranto en tant que langue auxiliaire internationale.

Eurocentrisme[modifier | modifier le wikicode]

Cette critique repose sur l'idée que l'espéranto est trop européen pour les non-Européens, les décourageant de l'apprendre ou suggérant qu'ils n'y ont pas leur place.

Parmi les faits cités, on note par exemple qu'une majorité Modèle:Aide des racines de mots en espéranto proviennent de langues européennes. Comme l'espéranto était à l'origine destiné à une communication internationale mondiale sur une base neutre et équitable, cela est perçu comme contraire aux objectifs initiaux de l'espéranto. La majorité européenne dans le vocabulaire créerait davantage de difficultés pour les locuteurs natifs de langues non européennes à apprendre l'espéranto que pour ceux qui parlent déjà des langues européennes partageant plus de racines avec l'espéranto.Modèle:Aide

Les contre-arguments avancent que l'espéranto possède davantage de caractéristiques asiatiques et africaines que de caractéristiques européennes ;[69] et que certains mots ont des alternatives formées par des jonctions. Par exemple :

- Pour le mot complexe manĝ'baston' (baguette, pour manger), le radical haŝi' est utilisé par les espérantistes asiatiques et est admis dans les dictionnaires courants d'espéranto. ha' provient du japonais (Kanji : 箸, romanisé : Hashi).

- Pour le radical astronomi' (astronomie), le mot complexe stel'scienc' (étoile + science) est utilisé par les espérantistes chinois.

Le linguiste Christopher Gledhill note que l'espéranto est généralement considéré comme une langue agglutinante (comme le hongrois, le turc ou le japonais) avec un vocabulaire largement roman. Cependant, différentes classifications de l'espéranto ont été proposées, en grande partie parce que le système morphologique de l'espéranto ne se comporte pas de la même manière que les langues agglutinantes et à base latine typiques. L'argument selon lequel l'espéranto ressemble au kiswahili ou au turc repose sur le fait que les morphèmes de l'espéranto sont utilisés de manière cohérente pour les mêmes caractéristiques grammaticales, une différence qui distingue l'espéranto de la famille des langues romanes. De plus, Gledhill affirme que la signalisation obligatoire de la classe grammaticale des mots lexicaux (nominaux, adjectivaux, verbaux) en espéranto est plus proche de certaines langues amérindiennes et africaines où des classificateurs et d'autres particules sont utilisés à cette fin. Gledhill déclare qu'« on pourrait même soutenir que "l'effet morphème" pourrait être une caractéristique morphologique que l'espéranto partage avec les langues incorporantes (y compris les langues polynésiennes ou amérindiennes) ». Gledhill note également que l'analyse de Claude Piron considère plusieurs aspects non agglutinants de la langue, y compris la liberté de dérivation des mots et le monomorphisme, qui rappellent les langues isolantes comme le chinois ou le vietnamien.[7][69]

Haitao Liu de l'Université de la communication de Chine affirme que « sur le plan lexical, l'espéranto peut être considéré principalement comme une langue romane. Morphologiquement, c'est une langue agglutinante avec une forte similitude aux langues isolantes. Aux niveaux de la syntaxe et du style, il présente un degré significatif d'influence slave. Fonctionnellement, il a servi de langue véhiculaire depuis plus d'un siècle. »[70]

Une critique connexe est que de nombreux phonèmes et groupes consonantiques de l'espéranto sont difficiles à prononcer pour les locuteurs de certaines langues. Dès les débuts de la création de la langue, les espérantistes ont eu tendance à encourager les locuteurs à conserver leur accent natif, ne le modifiant que dans la mesure nécessaire pour être généralement compris, et acceptant une gamme assez large de variations de prononciation. Cependant, cela n'élimine pas complètement les difficultés de prononciation pour certains locuteurs. Bien que ce problème soit attendu et présent dans toutes les langues.

Analyse du lexique[modifier | modifier le wikicode]

Une analyse basée sur les 1 000 mots les plus fréquents d'un corpus d'une taille d'un million et demi de mots (1 563 500 mots avec 156 textes utilisés) a calculé que 70 % des 1 000 mots les plus courants étaient d'origine latine, 12 % étaient uniques à l'espéranto, 10 % étaient d'origine germanique, 5 % étaient considérés comme d'origine indo-européenne, <2 % étaient d'origine grecque et <1 % étaient d'origine slave.[7]

L'analyse a été publiée dans « The Grammar of Esperanto. A Corpus-Based Description » (« La Grammaire de l'espéranto. Une description basée sur un corpus ») par Christopher Gledhill, en l'an 2000. Globalement, les mots d'origine latine se sont avérés dominants dans l'analyse. Cependant, l'auteur de l'analyse souligne que, bien qu'ils proviennent d'une langue ou d'une autre, la majorité des mots ont été modifiés et adaptés sous une forme plus neutre qui ne ressemble pas toujours étroitement à la langue source, et que les règles morphologiques de base de l'espéranto conduisent inévitablement à des formes de mots uniques à l'espéranto. Certains d'entre eux incluent des mots composés qui, bien qu'ils puissent en fin de compte provenir de langues européennes, représentent des combinaisons uniques à l'espéranto. L'auteur explique en outre que les mots composés dans l'étude étaient plus fréquents que les mots germaniques parmi les 1 000 mots les plus fréquents, et qu'ils commencent à « rattraper » les mots d'origine latine si l'on considère les 10 000 mots les plus fréquents. En dehors d'un groupe de 25 composés fréquents qui apparaissaient parmi les 1 000 mots les plus fréquents du corpus, ces formes sont généralement des hapax legomena (constructions uniques) et trouvent rarement leur place dans les dictionnaires standards.

Gledhill souligne qu'une analyse antérieure de 1994 menée par Pierre Janton, qui était une analyse des mots-vedettes de dictionnaire en espéranto, avait calculé leur origine comme suit : 80 % romanes (latin/français), 10 % anglo-germaniques, 5 % grecques et 5 % slaves. Gledhill déclare que, dans l'analyse du corpus, les locuteurs de l'espéranto utilisaient une distribution quelque peu moindre de mots d'origine latine que celle suggérée par Janton, et que la situation est compliquée par un plus grand nombre de formes germaniques et par l'utilisation très fréquente de mots dérivés du propre système morphologique de l'espéranto, qui, comme décrit ci-dessus, conduit à des formes de mots uniques à l'espéranto en raison des règles morphologiques de cette langue.

Neutralité dans les principes de conception des langues internationales auxiliaires[modifier | modifier le wikicode]

Dans l'article « Neutrality of International Languages » de Haitao Liu, de l'Université des communications de Chine, publié dans le Journal of Universal Language, le concept de « neutralité » dans la création et l'utilisation des langues construites (y compris l'espéranto) est analysé en profondeur. Liu souligne que la « neutralité » peut être définie de différentes manières, certaines définitions se concentrant sur la neutralité lexicale quant à l'origine des mots, tandis que d'autres mettent davantage l'accent sur la neutralité politique d'une langue. De plus, l'article aborde les défis liés à la sélection des principes de conception des langues destinées à une communication internationale neutre, expliquant que, bien que les langues construites qui ne puisent pas leur vocabulaire dans les langues nationales tendent à être évaluées comme plus « neutres » sur le plan lexical, elles nécessitent généralement plus d'efforts pour être apprises ; à l'inverse, les langues qui puisent leur vocabulaire dans les langues nationales tendent à être jugées moins « neutres » sur le plan lexical, mais peuvent être apprises avec moins d'efforts par un plus grand nombre de personnes. Cette question d'équilibre entre « maximisation de la facilité » et préoccupations de neutralité lexicale constitue une préoccupation majeure pour les projets de langues internationales construites.[70]

Dans l'analyse de Liu, une langue neutre pour la communication internationale ne peut être qu'une langue construite. Liu distingue « neutralité communicationnelle » et « neutralité linguistique » dans son article, écrivant : « Toutes les langues construites sont neutres sur le plan communicationnel, mais leur neutralité linguistique varie, reflétant la diversité des principes de conception des langues. La neutralité communicationnelle implique que tous les utilisateurs doivent apprendre la langue pour pouvoir l'utiliser comme moyen de communication ; la neutralité linguistique concerne la maximisation de l'égalité d'accès pour les apprenants ayant des langues maternelles différentes. » Liu conclut :

Il est évident que construire une langue linguistiquement équidistante de toutes les langues du monde n'est pas une tâche aisée. En pratique, une neutralité linguistique absolue n'est ni réalisable ni une représentation fidèle de notre mission, car notre objectif est de créer une langue pour l'humanité, ce qui implique de prendre en compte les universaux linguistiques. Dans cette perspective, construire une langue basée sur certaines langues de contrôle, couplée à une attention systématique aux universaux linguistiques, est peut-être une procédure rationnelle, si les langues de contrôle sont sélectionnées parmi celles qui sont d'usage international.[70]

Liu affirme que « l'histoire des langues construites montre que la tâche des interlinguistes est de trouver un point d'équilibre entre les approches a priori et a posteriori » dans le lexique, puis écrit plus loin : « la sélection du matériel lexical n'est qu'un aspect parmi d'autres pour rendre une langue facile à apprendre ; un concepteur de langue doit également prendre en compte les autres composantes d'une langue. La neutralité linguistique ne peut se limiter à la neutralité lexicale, mais doit aussi inclure d'autres aspects de la structure linguistique. » Liu poursuit en discutant de la pertinence de rechercher une « neutralité absolue » pour une langue internationale construite (comme un lexique choisi selon les proportions statistiques de la prévalence mondiale des langues sources) en termes de faisabilité pour les projets de langues internationales. Liu cite le philologue Detlev Blanke, qui écrit : « Une sorte d'internationalité absolue serait atteinte si, dans le vocabulaire d'une langue construite, toutes les langues du monde (proportionnellement à leur nombre de locuteurs) étaient représentées. Une telle internationalité ne serait utile à personne. Le vocabulaire serait extraordinairement hétérogène et ne serait d'aucune aide. » À la suite de cette citation, Liu écrit : « Étant donné que nous ne pouvons pas construire une langue viable représentant toutes les propriétés linguistiques tirées du monde entier sur une base significative, il est rationnel de sélectionner certaines langues comme langues de contrôle. »[70]

Abordant plus en profondeur le sujet de la neutralité linguistique, Liu évalue l'espéranto selon diverses qualités telles que le lexique, la morphologie et la syntaxe, le présentant comme un exemple de langue « mixte » « avec des profils d'internationalité distincts sur différents plans de la structure linguistique », que Liu présente comme le résultat rationnel apparent des diverses considérations de la conception d'une langue internationale planifiée, notant que « la neutralité linguistique n'est pas un concept absolu » :

En résumé, il est clair que la neutralité linguistique n'est pas un concept absolu. Une langue construite sur la base d'un principe de neutralité formelle purement absolu ne fonctionnerait pas comme langue pour l'humanité, car elle devrait également s'aligner sur les universaux connus des langues humaines. Il semblerait rationnel de créer ou d'évaluer une langue planifiée en se basant sur (a) certaines langues de contrôle sélectionnées en fonction de la position internationale des langues concernées et (b) les universaux linguistiques. Une telle procédure conduit à un système qui est une langue mixte, avec des profils d'internationalité distincts sur différents plans de la structure linguistique. Par exemple, sur le plan lexical, l'espéranto peut être considéré principalement comme une langue romane. Morphologiquement, c'est une langue agglutinante avec une forte similitude aux langues isolantes. Aux niveaux de la syntaxe et du style, il présente un degré significatif d'influence slave. Fonctionnellement, il a servi de langue véhiculaire pendant plus d'un siècle (Janton 1973, 1993 ; Piron 1981 ; Wells 1989). Nuessel attribue à l'espéranto les propriétés suivantes : « une langue planifiée, a posteriori, un amalgame des éléments linguistiques des diverses langues ethniques, y compris le yiddish, les langues germaniques et slaves qui faisaient partie de l'environnement social conflictuel de Zamenhof. La langue contenait également des caractéristiques grammaticales de certaines langues romanes avec lesquelles Zamenhof était familier » (Nuessel 2000 : 41).[70]

Liu aborde également le sujet de la « déneutralisation » des langues, qu'il résume comme le processus par lequel (par exemple) une lingua franca devient la langue maternelle de certains, avec pour conséquence que la neutralité serait à nouveau perdue et que l'ensemble du processus de conception d'une langue neutre pourrait être jugé comme devant être relancé. Liu affirme que le processus de développement d'une langue planifiée peut être comparé à la créolisation des pidgins, en ce sens que lorsqu'un pidgin compte suffisamment de locuteurs natifs, il se créolise et peut également être qualifié de « déneutralisé ». Liu déclare que l'émergence de locuteurs natifs est une étape importante dans l'évolution d'une langue planifiée. Bien que l'espéranto ait atteint cette étape en comptant des locuteurs natifs, selon l'analyse de Liu, il n'a pas encore atteint un état de créolisation ou de déneutralisation.

Dans l'ensemble, l'article de Liu se concentre sur la « neutralité » des langues internationales, explorant le concept même de « neutralité » à travers diverses définitions, examinant les préoccupations pratiques de la conception des LIP, tout en utilisant l'espéranto (entre autres langues) comme cas d'exemple pour certaines analyses de l'article. Il déclare : « Étant donné que la neutralité linguistique absolue est inaccessible, il devient raisonnable de construire une langue basée sur certaines langues de contrôle plus les universaux linguistiques », et analyse l'espéranto comme un exemple de langue qui semble être le résultat d'un tel processus de construction. Il démontre en outre que, bien que l'espéranto compte désormais des locuteurs natifs, cela ne semble pas encore l'avoir significativement affecté à la manière d'une créolisation ou de ce que Liu qualifie de « déneutralisation ».

Vocabulaire genré[modifier | modifier le wikicode]

Cette critique repose principalement sur l'affirmation de certains espérantistes (souvent libéraux) selon laquelle certains mots en espéranto sont masculins par défaut et ne prennent une forme explicitement féminine ou neutre que par l'utilisation d'affixes. La majorité de ces mots se trouvent parmi les termes de parenté de l'espéranto, comme les mots-racines tels que « père » (patr') et « frère » (frat') servant de formes de base, tandis que des ajouts sont nécessaires pour les transformer en « mère » et « sœur ». Ils interprètent cette affirmation comme patriarcale. (Cependant, il existe également des mots-racines considérés comme féminins par défaut, tels que : dam', matron', primadon', furi', amazon', gorgon', nimf', sukub', meger', alme', putin', meretric', hetajr', gejŝ', etc., qui ne font souvent pas l'objet des mêmes plaintes.)

- La solution traditionnelle consiste à former des termes alternatifs basés sur la grammaire de l'espéranto : patr' → nask'int'o,[71][72] fil' → id' ou nask'it',[71] reĝ' → monarĥ' etc. Cela est fait par la plupart des locuteurs.

- Une autre solution traditionnelle consiste à associer un mot racine avec les radicaux masculin et féminin (en espéranto : vir' et in' respectivement) pour spécifier le genre et à utiliser le mot racine de manière neutre.[73] (Exemple : Vir'kat'/ Kat'in' / Kat') Cette approche est courante pour les animaux et reste dans le cadre de la grammaire et des règles de l'espéranto. Elle a été adoptée par Zamenhof pour spécifier le sexe des animaux.

Cependant, cette question est controversée pour les espérantistes mentionnés précédemment (souvent des libéraux), qui ont plutôt proposé de réformer la langue.

- L'une de ces propositions est un affixe non officiel (en espéranto : -iĉ-), modelé sur le mot racine féminin (en espéranto : in'), qui est quelque peu couramment utilisé par certains locuteurs pour rendre un mot explicitement masculin, avec l'implication que le mot racine lui-même est neutre ; bien qu'en pratique, certains espérantistes le considèrent comme redondant, car le mot racine vir peut être associé pour accomplir la même tâche que -iĉ-.

Don Harlow a déclaré que Zamenhof n'avait jamais eu l'intention que in' soit inférieur ; et que cette critique du sexisme linguistique provient principalement des locuteurs anglophones :

Pronoms[modifier | modifier le wikicode]

Une critique connexe concerne les 3 pronoms genrés de l'espéranto :

- li (« il »)

- ŝi (« elle »)

- ĝi (pronom pour les êtres et les objets)

ĝi en espéranto n'a officiellement aucune connotation déshumanisante spécifique et peut être utilisé pour les humains. Cependant, certains locuteurs de l'espéranto (notamment aux États-Unis) hésitent à l'utiliser comme pronom neutre pour les êtres humains ; car il (pour eux) porte une connotation taboue de décrire les humains (parfois y compris les bébés) avec un pronom pour les objets, ce qui implique une déshumanisation. Ces locuteurs importent souvent ce tabou de leurs cultures linguistiques natives qui ont des pronoms distincts pour les genres et/ou des pronoms humains non genrés.

Cependant, toutes les langues n'ont pas ces distinctions ; par exemple, le mongol ne spécifie pas le genre dans les pronoms de la troisième personne ; il utilise тэр (anglais : that) pour il/elle/ce ; et le chinois était similaire à cet égard jusqu'aux années 1920 en raison de l'imposition de la culture occidentale ; par conséquent, un tel tabou n'est pas nécessairement universel. Dans les Lingvaj Respondoj de Zamenhof, il a répondu à ce type de critique :

Plus tard, en août 1907, Zamenhof a déclaré que, lorsqu'on parle d'êtres humains sans indiquer leur sexe, il serait régulier et grammaticalement correct d'utiliser le pronom ĝi, ce qu'on fait par exemple lorsqu'on parle d'enfants. Cependant, Zamenhof ajoute : « parce que le mot « ça » (ĝi) (utilisé surtout pour « animaux » ou « choses inanimées ») contient quelque chose de dévalorisant (et aussi inhabituel) et que pour l'idée d'« humain » (homo) ce serait un peu désagréable, je vous conseillerais donc de faire comme dans les autres langues, et d'utiliser pour « humain » le pronom « il » (li). » Il précise qu'il fait cette recommandation parce que « chaque fois que nous parlons de manière non spécifique du genre féminin, nous pouvons utiliser la forme masculine pour les deux genres [...] par ce fait même, nous avons aussi convenu que le pronom « il » nous pouvons l'utiliser pour une personne dans tous les cas, lorsque son genre nous est indifférent. »[74] Ce conseil de Zamenhof a contribué à l'usage courant du mot li (« il ») pour formuler des énoncés à la troisième personne neutres en genre, devenant un choix fréquent parmi les locuteurs de l'espéranto. Markos Kramer de l'Académie d'espéranto note que « un tel usage de « il » est fondamental, zamenhofien et, jusqu'aux années 1960, était pratiqué sans hésitation par presque tous les espérantistes. »[75]

Certains espérantistes utilisent tiu (« celui-là ») lorsqu'ils font référence à des individus à la troisième personne.

Riisme[modifier | modifier le wikicode]

Un pronom alternatif non officiel pour désigner des personnes sans genre reconnu en espéranto est ri ; considéré comme controversé car il ne fait pas partie du Fundamento. Il est compris par une minorité de locuteurs de l'espéranto.

Le riisme a été proposé dans les années 1970 et jouit d'une popularité mineure depuis cette époque.[76][77]

Parmi les riistes, des disputes factionnelles existent quant à sa signification :

- Certains l'utilisent pour remplacer les pronoms genrés li et ŝi.

- Certains l'utilisent pour désigner une personne dont le genre est inconnu.

Bertilo Wennergren, membre de l’Akademio de Esperanto,[78] écrit dans l'édition 2022 du Plena Manlibro de Esperanta Gramatiko (PMEG, français : Manuel complet de grammaire espéranto) au sujet de l'usage des pronoms parmi les locuteurs de l'espéranto. Il commente l'usage traditionnel des pronoms, les perceptions de sexisme, les propositions de néopronoms et les perceptions de l'acceptabilité d'utiliser « ça » pour désigner des humains, démontrant une variété d'opinions et de pratiques parmi les espérantistes au fil du temps. Il déclare que « lorsqu'on parle d'une personne dont le genre est inconnu, ou lorsqu'on parle en général d'une personne de n'importe quel genre, on utilise traditionnellement li ». Ensuite, Wennergren affirme : « Ce type d'usage de 'il' peut être perçu comme une discrimination de genre », et explique que cela peut également causer certaines ambiguïtés et être peu pratique dans certains cas ; c'est pourquoi, dit-il, « diverses propositions d'un nouveau pronom neutre pour une personne ont vu le jour. La seule proposition de ce type qui soit réellement utilisée est ri°. Ce nouveau mot, cependant, ne fait pas partie de l'espéranto officiel et normal, et tous les espérantistes ne le connaissent pas. D'autres utilisent ĝi dans ce sens, donc aussi pour une personne ». Commentant cet usage de ĝi, il déclare que « depuis les années 2010, certains ont tenté d'utiliser systématiquement ĝi et ĝia comme pronoms neutres pour une personne, et pas seulement pour un petit enfant. Cela peut être appelé 'ĝiisme' ». Wennergren précise que bien que cet usage soit soutenu dans les Lingvaj Respondoj de Zamenhof, « l'usage pratique, cependant, n'a pas du tout suivi ces réponses, mais a réservé son usage aux animaux et aux choses [...] et aux (petits) enfants ». Il note que pour certains, cet usage « peut paraître objectifiant et offensant » et mentionne à nouveau le ri non officiel à la lumière de cela, en particulier dans le cas des personnes non binaires. Il souligne que ri et ria sont des mots non officiels, et que tous les espérantistes ne les connaissent pas, ajoutant que « le 'riisme' est, cependant, déjà assez répandu, surtout parmi les jeunes, et beaucoup de ceux qui n'utilisent jamais ri ou ria comprennent néanmoins les nouveaux mots ». Il note que, d'autre part, certains s'opposent fermement aux nouveaux pronoms, estimant qu'un tel usage constitue une réforme inacceptable de la langue.[79]

En 2019, Markos Kramer, membre de l’Académie d’espéranto,[78] a mené une enquête sur l’utilisation des pronoms neutres en espéranto, à la lumière de la « croissance remarquable » observée au cours des 10 dernières années dans l’usage de termes neutres, en particulier du néopronom ri ainsi que de l’utilisation du pronom traditionnel ĝi, que Kramer note comme étant moins courant chez les locuteurs d’espéranto pour désigner des humains il y a plus de dix ans. En décrivant l’enquête, Kramer a écrit qu’il avait mené une étude empirique à laquelle 287 locuteurs d’espéranto de tous les groupes d’âge, des adolescents aux plus de 80 ans, ont participé, contactés via de nombreux forums en ligne différents afin d’obtenir un échantillon aussi équilibré que possible d’espérantistes joignables en ligne. Les participants ont répondu à diverses questions sur leur propre usage oral de la langue ainsi que sur l’usage oral qu’ils entendaient chez d’autres espérantistes. Kramer a noté qu’il existait des limites à l’étude en raison de la difficulté générale d’obtenir un échantillon représentatif de la communauté espérantiste sans connaître la composition globale de cette communauté. Kramer a donc limité l’étude à l’objectif de créer « un échantillon aussi représentatif que possible des espérantistes joignables en ligne ». Les groupes contactés sont listés dans son rapport d’étude.[75]

Selon le rapport de Kramer :

Dans l’utilisation de ri, la différence entre les jeunes et les personnes âgées est statistiquement très significative (p<0,00001), et la différence entre les personnes d’âge moyen et les personnes âgées est également très significative (p=0,0019), tandis que la différence entre les jeunes et les personnes d’âge moyen n’est pas statistiquement significative (p=0,124). Lors de l’utilisation de li et de li aŭ ŝi, la différence entre les jeunes et les personnes âgées était statistiquement significative sans être très significative (p=0,029 et p=0,018 respectivement), tandis que les autres comparaisons entre groupes d’âge ne donnent pas de résultats statistiquement significatifs lors de l’utilisation de li et de li aŭ ŝi. Dans l’utilisation de tiu et de ĝi, aucune différence entre les classes d’âge n’est statistiquement significative.[75]

D’après les résultats, Kramer déclare que « ri est déjà très largement compris, à savoir par 81 % des participants » et que c’était la manière la plus courante pour parler des personnes non binaires, avec 38 % des participants utilisant ri pour les personnes non binaires et 10 % utilisant ĝi. La compréhension de ri était plus élevée chez les participants de moins de 50 ans que chez les participants plus âgés. Par exemple, parmi le groupe d’âge le plus jeune de l’étude, la familiarité avec ri était de 90 %, tandis que chez les plus âgés, elle était de 70 %. Un article de Libera Folio commentant l’étude affirme que Kramer a découvert que le mot ri est « connu de la plupart des espérantistes, mais beaucoup plus populaire parmi les jeunes que parmi les personnes âgées », les participants plus âgés préférant l’utilisation de li.[75][80]

Outre la référence aux personnes non binaires, Kramer a constaté que, pour un discours non spécifique sur les personnes, plusieurs utilisations de pronoms sont actuellement en cours, parmi lesquelles l’utilisation traditionnelle de li, l’utilisation de tiu à la place d’un pronom personnel, l’utilisation de la forme duale li aŭ ŝi (français : « il ou elle »), l’utilisation de ri et l’utilisation de ĝi. Kramer a noté que les différences quantitatives entre ces différentes utilisations de pronoms pour un discours non spécifique sur les personnes ne sont pas très grandes. Kramer remarque qu直到 les années 1960, li avait été le choix typique pour parler d’une troisième personne non spécifique, tandis que dans cette étude, seulement 15 % des participants ont déclaré utiliser exclusivement li dans ce but. Cependant, 36 % ont déclaré utiliser li en plus d’une autre option. Tiu était l’option la plus couramment choisie à cette fin et ne présentait pas de différence d’âge remarquable dans son utilisation. L’utilisation de ĝi ne présentait pas non plus une grande différence d’âge, mais était choisie moins souvent que tiu.[80][75]

Divers[modifier | modifier le wikicode]

Une autre solution est l'utilisation du mot non officiel « ŝli », qui est conceptuellement similaire à l'emploi de « s/he » en anglais, car il combine les pronoms masculin et féminin.

Idéalisme[modifier | modifier le wikicode]

Dogmatisme[modifier | modifier le wikicode]

La critique du dogmatisme parfois adressée au mouvement et/ou à la communauté espérantiste provient en grande partie d'un principe directeur précoce du mouvement, communément appelé en espéranto fundamentismo (français : fondamentalisme), qui continue d'influencer les discours parmi les espérantistes aujourd'hui. Ce terme peut porter une connotation de rigidité : par exemple, le dictionnaire Plena Ilustrita Vortaro de Esperanto définit un fundamentisto comme « un espérantiste qui obéit et défend strictement la Fundamento ».[81]

Cette tendance découle d'un livre de 1905 intitulé Fundamento de Esperanto, dans lequel L. L. Zamenhof déclare dans la préface que, pour l'unité de l'espéranto, « la base de notre langue doit rester à jamais intacte » et ne peut être que complétée, jamais modifiée, par une autorité centrale institutionnelle de la langue, et que toute extension en dehors de cette base doit être considérée comme une recommandation plutôt qu'une obligation.[10][82]

Zamenhof explique dans la préface du Fundamento que la raison de ces stipulations est de préserver l'unité du mouvement et de permettre aux locuteurs de toujours se référer au Fundamento, qui doit rester identique, y compris dans ses défauts, tout en clarifiant qu'il ne s'agit pas d'empêcher le développement de la langue :

J'ai dit que la base de notre langue doit être absolument inviolable, même si nous pensons que tel ou tel point est indéniablement erroné. Cela pourrait faire naître l'idée que notre langue restera toujours rigide et ne se développera jamais... Oh, non ! Malgré l'inviolabilité stricte de la base, notre langue aura tout le potentiel non seulement de s'enrichir constamment, mais même de s'améliorer et de se perfectionner sans cesse ; l'inviolabilité de la base nous garantira seulement en permanence que ce perfectionnement ne se fera pas par des changements arbitraires, des luttes internes et des ruptures destructrices, pas en annulant ou en rendant inutile notre littérature jusqu'à présent, mais par une voie naturelle, non confuse et inoffensive. [...] Si une institution centrale autoritaire estime qu'un mot ou une règle de notre langue est trop gênant, elle n'aura pas à supprimer ou à modifier la forme en question, mais elle pourra proposer une nouvelle forme, qu'elle recommandera d'utiliser en parallèle avec l'ancienne. Avec le temps, la nouvelle forme finira par remplacer progressivement l'ancienne, qui deviendra un archaisme, comme nous le voyons dans toute langue naturelle.[10]

Ces documents ont constitué un principe directeur dans le développement précoce de la langue et du mouvement espérantiste, et diverses interprétations de ce principe persistent encore aujourd'hui au sein de la communauté, avec des degrés variables de rigidité ou de souplesse dans son application. De nombreux espérantistes n'adhèrent cependant pas particulièrement à ce principe. Les arguments en sa faveur tournent généralement autour de la préservation de la régularité et de l'intelligibilité de la langue au fil du temps, et de l'assurance que les nouveaux apprenants reçoivent des informations relativement cohérentes et uniformes sur ses fondements, afin de pouvoir s'intégrer et comprendre rapidement la langue sans rencontrer de régionalismes ou d'irrégularités. Comme ce principe directeur a accompagné le mouvement espérantiste depuis ses débuts et a influencé l'évolution de la langue, les propositions de réforme sont généralement discutées dans ce cadre, avec des débats sur des degrés variables de fondamentalisme strict ou souple, par opposition à un réformisme complet. Ces discussions sont également compliquées par diverses tendances d'usage et des évolutions naturelles qui se sont produites au sein de la communauté des locuteurs, en dehors des recommandations officielles.

Autres critiques[modifier | modifier le wikicode]

Pour aller plus loin[modifier | modifier le wikicode]

- Histoire concise du mouvement espérantiste chinois. Nouvelle Étoile.

Langue[modifier | modifier le wikicode]

- L. L. Zamenhof (1905). Fundamento de Esperanto. Hachette.

Voir aussi[modifier | modifier le wikicode]

Références[modifier | modifier le wikicode]

- ↑ 1,0 1,1 1,2 et 1,3 Gotelind Müller (2013). "Hasegawa Teru Alias Verda Majo (1912-1947): Une femme espérantiste japonaise dans la guerre de résistance anti-japonaise en Chine" (PDF). Université de Heidelberg.

- ↑ 2,0 et 2,1 « 100세 한국에스페란토 협회, 온라인으로 큰 행사 펼쳐. » Sisa-News.com, 2020.10.06. Archivé le 2022-07-23.

- ↑ 3,0 et 3,1 « Verda Majo – une amie sincère dédiée à la Chine. » 2023. China.org.cn. Archivé le 2021-10-07.

- ↑ 4,0 et 4,1 « 绿川英子 - 快懂百科. » Baike.com.

- ↑ 5,0 et 5,1 « 绿川英子_百度百科. » 百度百科. Archivé.

- ↑ L. L. Zamenhof (1888). Addition au Dua Libro.

- ↑ 7,0 7,1 7,2 et 7,3 Gledhill, Christopher. 1998b, 2000c. The Grammar of Esperanto. A Corpus-based description. (PDF). (Languages of the World / Materials 190). München : Lincom Europa. 150 pp. ISBN 3-8958-6961-9. Archivé le 2023-04-04.

- ↑ « Hymnes nationaux et chansons patriotiques – Paroles de La Espero + traduction en anglais ». Lyricstranslate.com.

- ↑ « Afriko. Algerio. S-ro M. Baissac enpremis la artikolojn pri ĝeneva kongreso en gazetoj: „La Républicain“ kaj „L’Indépendant“. La ĵurnalo „Alĝeria Stelo“ unuiĝis kun franca ĵurnalo „Esperanto“. Madagaskaro. Kapitano Fortin en Ankadifotsy ageme propagandas „Esperanto“ en tiu ĉi insulo. La loka gazeto „Le Courrier de Tananarive“ ekinteresiĝinta pri Esperanto enhavas kronikon kaj artikolojn pri disvastigado de Esperanto. En unu el la lastaj numeroj estis enpresita alvoko de Madagaskaraj esperantistoj, en kiu ili petas ĉiujn aprobantojn viziti la senpagajn esper. kursojn. Laŭ sciigoj de tiu sama gazeto Esperanto havas sur Madagaskaro ĝis 1000 adeptoj. »

Ruslanda Esperantisto (1906). - ↑ 10,0 10,1 et 10,2 « Fundamento de Esperanto : Antaŭparolo. » Akademio-De-Esperanto.org. Archivé 2022-11-09.

- ↑ 11,0 et 11,1 Émile BOIRAC. Rapport du Président du Comité linguistique au Congrès universel d'espéranto

- ↑ « « Rien n'a encore été décidé concernant le nom de la langue adoptée. Si les espérantistes l'acceptent, elle s'appellera "Espéranto sans lettres accentuées" ou simplement "Espéranto" ; et le Comité sera heureux de reconnaître ainsi que vous en êtes le premier et principal auteur et de rendre justice à votre belle œuvre, qu'il admire. Dans le cas contraire, il sera forcé de donner à la langue un autre nom, "Auxiliaire" par exemple, et de laisser à l'histoire impartiale le soin de définir votre rôle dans sa création. Mais tout nous porte à espérer qu'un accord sera trouvé entre les deux organisations, sur la base définie conjointement par les conclusions de notre rapport et par le projet Ido (qui n'est ni de M. Leau ni de moi). » (9) »

Émile BOIRAC (1908). Rapport du Président du Comité Linguistique au Congrès Universel d'Espéranto. - ↑ « Pendant ce temps, le Comité Linguistique avait examiné les propositions du Comité de la Délégation, et en janvier 1908, les votes furent comptés. Sur la question de la négociation avec le Comité de la Délégation, les 61 réponses étaient réparties comme suit :

* 8 ne se sentaient pas suffisamment informés ou n'exprimaient pas clairement leur opinion ;

* 8 approuvaient entièrement la Délégation et ses réformes ;

* 11 voulaient de petits changements, fruits d'une réflexion mûre du Comité Linguistique et faits en accord avec le Comité de la Délégation ;

* 34 ne souhaitaient pas négocier avec le Comité de la Délégation et désapprouvaient toutes sortes de propositions de réforme. »

Peter G. Forster. Le Mouvement Espérantiste Mondial (p. 127). - ↑ « Le même jour, Zamenhof écrivit et fit publier dans certains journaux espérantistes de premier plan une lettre circulaire adressée à tous les espérantistes, annonçant la rupture des négociations. Seuls les espérantistes sont habilités à apporter des modifications, argumenta Zamenhof ; l'unité est essentielle ; et le Comité de la Délégation a présenté ses conclusions de manière offensante. Les scientifiques qui ont fait cela verront bientôt leur erreur, poursuivit-il, mais en attendant, nous, espérantistes, continuerons paisiblement notre chemin. »

Peter G. Forster (1982). Le Mouvement Espérantiste Mondial (p. 126). - ↑ Don Harlow. "Comment construire une langue"

- ↑ Conférence Internationale Concernant l'Utilisation de l'Espéranto.

- ↑ 17,0 et 17,1 « La raison de cet ordre, selon certains enseignants, est que l'enseignement d'une langue aussi facile que l'espéranto met en danger l'existence de la langue française et, par conséquent, la solidarité nationale du pays.

Ils soutiennent que les enfants adopteront naturellement une langue facile comme l'espéranto et qu'en conséquence, le français et l'anglais périront, et que le niveau littéraire mondial sera abaissé. De plus, ils affirment qu'une langue nationale joue un rôle prédominant dans le maintien de l'unité nationale et citent la Pologne et la Lorraine comme exemples. »

"Le Danger de l'espéranto" (2014-09-10). - ↑ 18,0 et 18,1 « L'espéranto a été interdit dans les universités françaises. La langue, prisée par de nombreuses sociétés françaises, chambres de commerce et organisations similaires, a perdu de son prestige auprès des principaux éducateurs français, car, selon eux, elle est l'un des médias préférés pour diffuser la propagande communiste.

Léon Bérard, ministre de l'Éducation, déclare qu'il n'y a pas de place pour une langue artificielle internationale dans les institutions éducatives françaises, qui devraient se consacrer à l'enseignement des langues culturelles nationales. Dans son décret interdisant l'espéranto, il a affirmé que celui-ci « cherche à éliminer toute raison de culture internationale et de développement de l'esprit des enfants, et est devenu un instrument de systématisation internationale des langues ennemies et de toute pensée originale pour exprimer le développement national. »

"Les Français disent « Non » à l'espéranto" (2014-07-16). - ↑ Ulrich Lins (2017). Dangerous Language. ISBN 978-1-352-00019-1

- ↑ Le décret du 6 juin 1936, signé au nom de Himmler par le Dr. Werner Best, adjoint de Heydrich : Bundesarchiv, R 58/7421, fol. 204–5.

- ↑ "L'espéranto, l'Holocauste oublié.".

- ↑ G. Silfer + Universala Esperanto-Asocio (UEA), La dudeksepa de januaro: du publikaj deklaroj, Heroldo de Esperanto 2281 (2:2018), p. 2

- ↑ « Hollando. Profesoro Domela Nieuwenhuis, partopreninta en Romo en socialisto kongreso, konvinkiĝis pri neceseco de neŭtrala lingvo por internacia popola partio. Estroj de loka Sociala pario jam komencis trarigardadon kaj komparadon de ĉiuj ekzistantaj siste-moj de arta lingvo, por enkonduki la plejbonan en la komunan uzadon. Ortodoksa kristana partio ĉn sia ĵurnalo: „Mondbatalo“, eliranta en Purm-erendo kaj predikanta vegetariecon kaj bibion, aminde cedis unu koloneton por ĉiama enpresado de esperanta teksto, »

Ruslanda Esperantisto (1905) (p. 44). - ↑ « 21—8 Junio de nuna jaro restis sendita en 1 n-ternacian Socialistan Oficejon (Bu-reau Socialiste Internationale) en Bruxelles (Belgique) la sekvanta letero „La subskribintoj, aliĝintaj al Internacia Federacio de Laboristoj, petas de la Internacia Socialista Oficejo en Bruselo alprenon de internacia lingvo Esperanto, kiel oficiala lingvo de Internacia Federacio de Laboristoj, kaj uzadon de tiu ĉi lingvo por ĉiuj internaciaj cirkuleroj, sciigoj kaj kongresoj“ »

Ruslanda Esperantisto: 'INTER SOCIALISTOJ' (1905) (p. 139). - ↑ « "Le plus significatif de tout est la nouvelle récemment reçue de Russie via le journal bolchevique, Pravda, qui annonce : La dispute théorique concernant une langue artificielle dans la commission nationale de la section pour l'instruction publique s'est terminée de la manière la plus favorable pour la langue espéranto. Le 5 janvier, la commission chargée de l'instruction publique a donné son approbation concernant l'enseignement scolaire d'une langue internationale, à l'espéranto. [...] La commission est passée à une solution pratique de la tâche d'introduire l'espéranto dans chaque école de la République soviétique. 'Premièrement, elle a introduit la langue espéranto dans chaque école de la République soviétique à Moscou, Petrograd, Tver, Orel et Smolensk comme une matière d'enseignement obligatoire. 'Tous les cours privés de la langue espéranto sont soutenus par le gouvernement soviétique, et des clubs d'espéranto sont fondés selon les instructions de Lunacharski, commissaire (ministre) de l'instruction publique. »

L'Usage de l'Espéranto se Répend Rapidement à Travers le Monde: 'Favorisé par les Soviétiques' (1920-07-21). The Lantern. - ↑ « À la prison de Bakou, il commença à étudier l'espéranto comme « la langue de l'avenir ». Ce détail révèle de manière très instructive la qualité de l'équipement intellectuel de Koba, qui, dans le domaine de l'apprentissage, cherchait toujours la ligne de moindre résistance. Bien qu'il ait passé huit ans en prison et en exil, il ne parvint jamais à apprendre une seule langue étrangère, sans exclure son espéranto malchanceux. »

Leon Trotski (1940). Staline – Une Évaluation de l'Homme et de son Influence: 'Chapitre IV : La Période de Réaction'. [MIA] - ↑ « Staline a étudié des langues étrangères : le latin, à l'école, l'allemand lorsqu'il était à l'étranger, et l'espéranto. Il était également bien lu dans le marxisme et la littérature classique européenne en traduction russe. B.S. Ilizarov. "Staline. Shtriki k portretu na fone ego biblioteki i arkhiva.” Novaia i Noveishaia Istoriia 3,4 (2000), »

Grover Furr (2022). La Fraude du « Testament de Lénine » (p. 193). Erythros Press and Media. ISBN 978-0578284996 - ↑ Anatolo Sidorov (2022). Les espérantistes soviétiques, qui ont combattu contre les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Union des espérantistes russes.

- ↑ 29,0 et 29,1 Zhang Hui. « La 7ᵉ Semaine de l'espéranto de l'école primaire Baiyangshujie à Taiyuan a eu lieu ». Espero.com.cn, 2019, consulté le 7 avril 2023. Archivé 2021-02-23.

- ↑ Histoire concise du mouvement espérantiste chinois (p. 97). Nouvelle Étoile.

- ↑ "Ĉina Esperanto-Ligo" (2013-05-10).

- ↑ "China Radio International".

- ↑ 世界语博物馆VR全景. VR Panorama of Esperanto Museum. 720yun.com.

- ↑ Esperanto Muzeo. Archivé 2023-04-03.

- ↑ « Verdas Poploj Esperante : La 5ᵉ Semaine de l'espéranto de l'école primaire Baiyangshujie ». China.org.cn. 2018-01-11. Consulté le 7 avril 2023. Archivé 2023-04-07.

- ↑ L'examen international de compétence en espéranto 2022 a eu lieu à l'Université de Zaozhuang. Archivé le 2023-04-03.

- ↑ 37,0 et 37,1 "Ho Chi Minh kaj Esperanto" (2006-12-27T14:53:21Z+08:00).

- ↑ « La ĉiutaga radio-elsendo en Esperanto daŭris de septembro 1945 ĝis la eksplodo de la agresmilito fare de la francaj koloniistoj en Vjetnamio en decembro 1946. »

"Ho Chi Minh kaj Esperanto" (2006-12-27T14:53:21Z+08:00). - ↑ La 97a UK. Archivé depuis l'original le 2012-09-10T05:48:39.

- ↑ 40,0 40,1 40,2 et 40,3 Maite González. « L’Association cubaine d’espéranto célèbre son 43e anniversaire avec de nouveaux défis (+ Audio) ». Radiohc.cu. Radio Habana Cuba. 16 juin 2022. Archivé 2022-07-07.

- ↑ Maritza Gutiérrez González. 2023. « La Foire internationale du livre de La Havane 2023 est également un espace pour la langue espéranto ». Radiohc.cu. Radio Habana Cuba. 11 février 2023. Archivé 2023-04-06.

- ↑ Maritza Gutiérrez González. « Les Émissions en espéranto de Radio Havano Kubo célèbrent leur jubilé ». Radiohc.cu. Radio Habana Cuba. 9 septembre 2022. Archivé 2022-12-05.

- ↑ « Page d’accueil | Radio Havano Kubo | Station Radio Internationale ». Radiohc.cu. Archivé 2023-03-07.

- ↑ @CanalEsperantoCuba. « Canal Esperanto ». YouTube.

- ↑ Modèle:Citation vidéo YouTube

- ↑ Viajante Inteligente. 2016. « Film en espéranto : Trans La Florida Markolo. » YouTube. Archivé le 2023-03-17.

- ↑ « Trans La Florida Markolo (Esperanto) 跨越佛罗里达海峡(世界语.) » Bilibili.com.

- ↑ Isaj Dratwer (1970 et 1977). À propos des langues internationales à travers les siècles (p. 215). Tel Aviv.

- ↑ Zlatko Tišljar (2013-08-31). "[De l'espéranto : Notre trésor : Josip Broz Tito"] Ondo de Esperanto.

- ↑ 50,0 et 50,1 « 조선프롤레타리아예술동맹(朝鮮─藝術同盟). » (« Alliance artistique prolétarienne de Corée. ») Encyclopédie de la culture coréenne. Aks.ac.kr. [https://web.archive.org/web/20230403045441/https://encykorea.aks.ac.kr/Article/E0052252 Archivé le 2023-04-03.

- ↑ « 카프(에스페란토: Korea Artista Proleta Federacio). » 히키의 상상 공간. 16 mai 2017.

- ↑ « [북한은 왜?] 해방 이후 북한에서 친일파를 어떻게 청산했는가? ④. » (« [En Corée du Nord, pourquoi... ? Comment les factions pro-japonaises en Corée du Nord ont-elles été éliminées après la libération ? ④ ») 주권방송. 25 février 2021. Archivé le 2022-10-01.

- ↑ 53,0 53,1 et 53,2 Redakcio. "Des espérantistes existent toujours en Corée du Nord." 11 septembre 2008. Libera Folio. Archivé le 18 mars 2023.

- ↑ 54,0 54,1 54,2 et 54,3 François Lo Jacomo. "L'espéranto en Corée du Nord." Revuo Esperanto, n° 7/8, juillet-août 2017. Table des matières (PDF disponible en entrant le chiffre correspondant à un mot-nombre en espéranto, par ex. si l'invite dit "tri", tapez "3").

- ↑ 55,0 et 55,1 Wu Guojiang. « De nouveaux espérantistes naissent en Corée du Nord | Revuo Esperanto. » Revuoesperanto.org. Archivé 2022-09-16.

- ↑ "Kontaktoj: Asocio pro Amikeco kun Koreio." (Contact : Association d'Amitié avec la Corée.) URL archivée.

- ↑ 57,0 et 57,1 Zhangwei. « Troisième caravane d'espéranto en Corée du Nord. » Uea.facila. uea.facila. Articles faciles en espéranto. 28 septembre 2019. Archivé 2022-11-25.